弥生時代の刃物の復元

鷹峯仏谷に工房を構え機材をそろえていた頃、あるアメリカ人考古学研究者から、「火打ち金」の製作依頼に関する相談を受けたことがあります。

それはローマ帝国時代の物の復元と言う内容で、研究にあたってお世話になった神社などに奉納したいと言うのが主な目的でした。

彼の話では、ローマ時代の物と似たものが日本からも出土するとのこと。

スタバにて、コーヒー1杯で11時間・・

とても興味深いお話で前向きに検討していましたが、結局見積もりを提示した段階で、その話は立ち消えました。

玉鋼を使用し、炭の火力で鍛え上げ、グラインダー類は使わずヤスリで整形加工仕上げをして、それを複数個。

たかが十数グラムの火打ち金数個ですが、製作費用だけで馬鹿にならない(燃料費だけで2万円程度)し、その燃料の炭を切るだけで丸一日を要します。彼にはそれだけの予算はありませんでした。

しかし、彼が去って、一人散らかったテーブルを片付けていると、隣の席のお婆様に声をかけられました。

「今までお話されていたものを2つ作ってもらえないかしら」と・・

不思議なご縁でしたが、古鉄研究の為にもとてもありがい話となりました。

私たちは、工業技術を発展させ、当たり前に「鋼」「鉄」を区別して利用していますが、火打ち金は「鋼」でなくてはなりません。そして、熱処理を施し、焼き入れていなければなりません。

ローマ時代の火打ち金、その中で多く見られるデザインは、正三角形の二つの角に足が生え、それが弧を描きながら残りの角へ向かってS字を描くように配されるという独特な形になります。おそらく、その頂点で二つの足が開いたところを紐で縛って無くならないようにするのだと思われます。

このデザインと用途から、古代ローマ帝国時代には、「焼き鈍し」「焼き入れ」「焼き戻し」の作業が徐々に行われていったと思います。

火打ち金づくりと古代の鉄の熱処理技術の発達は密接に関係していると私は考えています。

焼き入れを行わない限り火花は出ませんし、焼き戻しをしないと欠けて砕けていきます。また、焼き鈍しをしないと足の強度が維持できないと思われます。

紀元前1世紀ごろの古代ローマ時代の火打ち金の復元は、良い勉強となりました。

前置きが長くなりましたが、弥生時代の刃物の復元の製作のご依頼を受け、その時の考察が非常に役に立つ事となりました。

年代的には古代ローマの火打ち金と然程変わらないかもしれませんが、弥生時代のこの遺跡周辺には、間違いなく「熱処理」と言う概念は無いとすぐに判断が付きました。遺跡出土品に火打ち金は無く、前述の米国人学者の話だと、日本では古墳時代前後から火打ち金が見られるような話でした。

しかし、写真だけを見せられてもピンとこないし、何よりも「切れない刃物の製作」なので全く感覚面でつかめません。そこで、出土した石川県の小松まで足を運んで現物を確認調査し、資料館の方からもお話を伺いました。

驚くことに、「柄」も出土品で、柄とセットで今の時代に蘇ったのだと言います。

当時の木工品のデザインの豊かさや、弥生時代の日本人は普通にスプーンを使っていた事にも驚かされました。

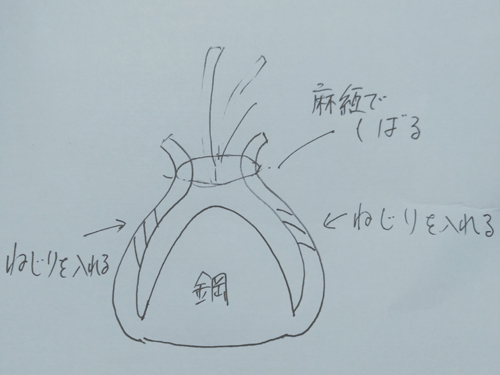

復元にあたっては、年代の古い鋼交じりの鉄を一旦砕き、それを単純にまとめ合わせました。特に折り返す事も無く、基本的には単層となっています。古代製鉄の現場では、「鉄」よりも、鉄に炭素が染み込んだ「鋼」が多く生産されるからです。

これを1000度ちょっと、鍛接にはやや高めの温度で沸かしてまとめ上げました。

当時の日本では、火力の都合上、この加工は難しいものでした。

(動物の皮で袋を作り、鞴(ふいご)として機能するように弁を工夫できれば可能になります。)

現物は実は「鋳物」かもしれないという疑いもあるのですが、ここでは「鍛鉄」という事で製作しています。

出土物は、破損した鉄器を整形し直し、転用したという事もあり得ます。

この刃物は一応「片刃」となっており、野球のホームベースを少し伸ばした様な形になっています。

全長は51mmしかありません。

実用上穴をあけてありますが、本物には穴は無いと思われます。

整形加工に当たっては特に難しいところはなく、きわめて単純なものです。

「槍鉋(ヤリガンナ)」と紹介されますが、実際には小刀と認識して良いでしょう。

最後に研ぎ出し、それにて完成となります。

遺跡の資料館では、一つ面白い発見をしました。出土品の中にあるべきものが無いのです。

鍜治場の炉は出土してるようですが、それが青銅製品のための物かどうかは分からないとの事。

そして、研ぐための砥石、金鎚代わりに叩くのに使えそうな石器はあっても、焼けた金属を掴み取る道具類は見当たらないんですね。朽ちて消えたか、別の物として保管されているのかもしれませんが、それが無ければ、鉄の鍛冶仕事は始まりませんから。